Schulzeit im Nationalsozialismus

Erinnerungen jüdischer Schülerinnen der Malwida von Meysenbug-Schule zeigen auf, wie der Beginn nationalsozialistischer Herrschaft ihr Leben grundlegend außer Bahn warf, wie sie - mitunter von heute auf morgen ausgegrenzt, diskriminiert und entrechet wurden. Fast alle jüdischen Schülerinnen der heutigen Heinrich-Schütz-Schule konnten ins Ausland gelangen. Als einzige wurde Lisel Israel in Auschwitz ermordet.

Die Erinerungen schrieben die ehemaligen Schülerinnen in den 1980er Jahren. Sie sind neben vielen anderen enthalten in dem Buch "Als jüdische Schülerin entlassen". Zu dem Buch als pdf-Datei gelangen Sie über die Seite Stadtteilgeschichte.

Susi Halfon (geb. Aschner)

Die Tochter des Apothekers Benno Aschner, dessen Familie jahrelang in der Kaiserstraße 13 (Goethestraße) lebte, legte 1933 erfolgreich die Abiturprüfung an der Malwida von Meysenbug-Schule ab und bat ausdrücklich darum, im Abschlusszeugnis zu vermerken, dass sie ‚Israelitin‘ sei. Im gleichen Jahr noch starb Benno Aschner. Susi Aschner schrieb 1984 über dieses Jahr, in dem das Leben der Familie aus den Bahnen geworfen wurde:

„Am 7. März bestand ich mein Abitur. Für damalige Verhältnisse war es allerdings erstaunlich, dass Direktor Dr. Becker sich mit besonderer Ernsthaftigkeit an uns wenige jüdischen Schülerinnen wendete: (ungefähr) ‚Meine Damen, Sie werden wohl die letzten jüdischen Abiturientinnen im Deutschen Reich sein, ich wünsche Ihnen von Herzen eine gute Zukunft.‘ Damit fing es eigentlich an. Ich habe danach nicht mehr viel von meinen Mitschülerinnen gesehen, und mehr und mehr hat man sich ja dann auch von uns ferngehalten. Es war immer – wenn auch vielfach unsichtbar – eine fast unmerkliche Grenze zwischen Juden und Nichtjuden. Manchmal hat man Äußerungen gehört, aber nicht ernst genommen – und das ist ja leider auch heutzutage überall der Fall. Man liebt uns nicht. Mir haben Mitschülerinnen oft gesagt: ‚Aber du bist ja anders!‘ Wie anders? Ich war immer eine bewusste Jüdin und habe daraus keinen Hehl gemacht.

Nach dem Tode meines Vaters wollte natürlich meine Mutter, um uns die Apotheke zu erhalten, dass ich Apothekerin werde. Wie Sie sich denken können, war das ja dann unmöglich. Am 1. April stand ein SA-Mann vor der Apotheke und hielt mich zurück, als ich hineingehen wollte. ‚Das ist eine jüdisches Geschäft.‘ Natürlich ging ich doch hinein und erklärte, dass diese Apotheke meinem Vater gehörte.“

Für die Apotheke, die jetzt Doris Aschner gehörte, wurde ein Verwalter eingesetzt. Eine Perspektive in Deutschland sahen Mutter und Töchter aber nicht. Die ältere Tochter Georgina wanderte 1935 von Berlin nach Südafrika aus, wo sie 1966 starb. Susi Aschner und ihre Mutter zogen vorübergehend in die Olgastraße und dann nach Italien. Die Mutter emigrierte später gleichfalls nach Südafrika und starb dort 1945. Susi Aschner berichtete 1984:

„Natürlich haben wir Juden von der Auswanderung gesprochen. Manche, die gleich Deutschland verließen, waren besser dran, zuerst war es viel leichter. Aber viele haben zu lange gewartet und gehofft und geglaubt, es wird nicht so schlimm werden, es kann ja nicht so weiter gehen! Kann nicht?

Ich war 1934-35 in Italien als Gouvernante eines jungen Mädchens. Welche jüdische Mädchen mit Abitur – oder ohne – würde in Deutschland arbeiten können? 1937 heiratete ich nach Wien; ich hatte 1931 einen jungen Mann auf einer Reise nach Österreich kennengelernt und mit ihm korrespondiert. Da ich in Italien war, habe ich es dort erreicht, ‚Auslandsdeutsche‘ zu werden, was mir ermöglichte, trotz der RM 1000-Sperre nach Österreich zu reisen und meinen – dann schon – Verlobten zu besuchen. Am 7. März 1937 war meine Hochzeit. Nur meine Mutter war dabei, die einzige unserer großen Familie. Man erlaubte es ihr, zur Hochzeit der Tochter nach Österreich einzureisen. Im Januar 1938 wurde unser Sohn Peter geboren. Im März 1938 war Hitler in Österreich. ‚Wir müssen raus!‘ sagte ich zu meinem Mann, und er bejahte das. Unsere Eltern (meines Mannes Eltern) wollten zunächst nichts davon hören. Aber sie mussten es bald einsehen. Es dauerte ein volles Jahr, bis wir imstande waren, nach Amerika auszuwandern. Die Schwierigkeiten waren unglaublich, und man drohte uns, uns aus unserer Wohnung hinauszuwerfen und unsere Möbel auf die Straße zu werfen. Es würde zu weit gehen, auf alle Einzelheiten einzugehen, aber endlich kam es dazu, dass wir uns im November 1939 im Zuge nach Rotterdam befanden, ein Flüchtlingszug, und ich hatte mein Baby auf dem Schoß, weil so wenig Platz war. Unsere Eltern und Verwandten blieben zurück, sie wurden alle deportiert und umgebracht. Unsere Wohnung blieb zurück mit allem, was darinnen war. Unser Gepäck war das Notwendigste.“

Gretel Lowinsky (geb. Hoffmann)

Sie war die Tochter von Simon Hoffmann, Direktor bei der Schmidt'schen Heißdampfgesellschaft. Der Familie gelang es, über Italien, die Niederlande und Kuba in die USA zu kommen.

„Vor 1933 wusste ich nicht viel vom Nationalsozialismus: Ich lernte, dass Leute, die Hakenkreuze trugen, antisemitisch sind und es gut ist, ihnen auszuweichen. Ich kann mich bis dahin an keine offizielle Diskriminierung in der Schule erinnern; doch wenn meine Schulgenossen und sogenannten –freunde von einem Tag zum anderen sich zum Nationalsozialismus bekannten und eine Swastika (das Hakenkreuz) trugen, so war das schmerzlich für mich, und dich fühlte mich isoliert.

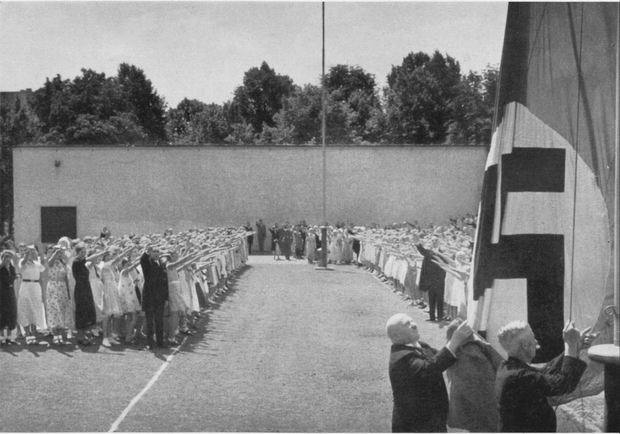

Eine andere, sehr klare und schmerzliche Erinnerung an dieses Zeit ist die folgenden: Alle Schüler mussten beim Empfang für Hitler am Kasseler Rathaus teilnehmen (wahrscheinlich der 11.2.1933); der bekannte Gruß - ;Heil Hitler‘ mit rechtem Arm hoch – wurde von uns allen geleistet bis auf ungefähr ein Dutzend jüdische Schüler, die sich weigerten. Ich war stolz darauf, dass wir unsere Identität bewahrten; auf der anderen Seite fühlte ich mich wie eine Ausgestoßene und im Alter von 12 Jahren, in dem Kinder zu einer Gruppe gehören wollen, ist das sehr schmerzhaft. Außerdem war es anstrengend, zu einer solch kleinen Minderheit zu gehören.“

Annely Juda (geb. Anneliese Brauer)

Annely Juda ging bereits 1933 nach Palästina, von dort später nach England. In London betrieb sie eine namhafte Galerie.

"Die Fahne wurde gehisst, man sollte grüßen. Ich ging nach Hause. Es gab Diskriminierungen vieler Art, bei Wandertagen, in Jugendherbergen usw. Die Lehrer waren fast alle antisemitisch. Kassel war notorious (berüchtigt). Mein Vater war schon im April im Gefängnis, wurde dann wieder bedroht, Anlass genug! Wir gingen nach Israel."

Doris Weinberg (geb. Rothschild)

Die Familie des Zahnarztes Dr. Rothschild lebte eine Zeit lang vor ihrer Auswanderung in der Kaiserstraße 13 (Goethestraße).

„Aber dann, ab April 1933, wurde alles anders. Mein Vater, der seine Praxis in der Wilhelmsstraße (Stadtpark) hatte, bekam vom ersten Tag an zwei SA-Männer vor die Tür gestellt und er durfte nur noch jüdische Patienten behandeln. - Von diesem Tag ab waren meine Eltern abwechselnd im Ausland, um ein neues Land für uns zu finden, in dem mein Vater in seinem Beruf tätig sein konnte. So kamen wir nach Monaco, wo er ohne neue Examen, zwar nicht als selbstständiger Zahnarzt, sondern als Mitarbeiter arbeiten durfte, und nicht nach Holland oder in die Tschechoslowakei, wie ursprünglich vorgesehen war. Aber hierüber später.

Mehrere Mädels, die auf dem Bild sind (siehe Abb.), waren Töchter von Kollegen meines Vaters, und von einem Tag zum anderen waren jegliche, bisher so gute Verbindungen abgebrochen und mit einer Bildnachbarin ganz besonders. Sie war wohl die schlimmste in der Klasse und brachte es fertig, ihren Vater anzuzeigen, weil er gegen die BDM-Abendkurse war, die jeden Abend stattfanden - wir waren damals 13 Jahre alt! Ich war zu der Zeit (Quarta und Untertertia) die einzige Jüdin in der Klasse und kam auf ein Eselsbänkchen und musste Strafarbeiten machen, während die anderen in die Aula zwecks Ansprachen etc. gingen. Ich hatte noch ein wenig Kontakt mit der einzigen Katholikin der Klasse, deren Vater zu der Zeit Postdirektor war (bis er dann auch abgesetzt wurde). Leider konnte ich nach dem Krieg nicht ausfindig machen, was aus ihr geworden ist. In den Pausen waren wir jüdischen Mädels (…) dann nur unter uns.

Da ich sehr empfindlich war und ich per Zufall vieles auf der Straße gesehen habe (z. B. den Umzug der ‚Rassenschänder‘ in der Königsstrafe, oder - ich glaube, es handelte sich um Dr. Dalberg - dem man Rizinus eingetrichtert hat, ihn auf einer Leiter installierte und der dann nach furchtbaren Qualen das Trottoir mit einer Zahnbürste säubern musste, etc.), fand ich, dass das letzte Schuljahr trotz aller Zwischenfälle verhältnismäßig einigermaßen verlief. Ich muss gestehen, dass die Lehrer – und Direktor Dr. Becker! – außer wenigen Ausnahmen menschlich waren. Der schlimmste war der Musiklehrer und die schlechteste Note in meinem Abgangszeugnis war Musik, obwohl ich sehr musikliebend war (und noch bin) und Klavier spielte etc. Ich durfte weder Flöte spielen, noch im Kinderchor mitsingen!

In besonders guter Erinnerung habe ich Frl. von Falckenheiner behalten. Sie war im letzten Jahr meine Französischlehrerin und verschaffte meinen Eltern vor der Auswanderung eine Dame für französischen Unterricht. Sie kam eines Abends sehr spät zu uns, weinend, ‚wie sehr sie sich schäme, Deutsche zu sein!‘ Wir korrespondierten noch einige Wochen zusammen, bis sie mich bat, nicht mehr zu schreiben. Ich hörte viel später, dass ihr Vater, ein hoher Offizier a.D., sich das Leben genommen hat. - Dann war da noch Frl. Engelhard, die heimlich kam, wenn ich meine Strafarbeiten machte, um mich mit ein paar guten Worten zu trösten.

Es war damals, für das knapp 14 jährige Kind, das ich war, sehr schwer, und nach den Osterferien, bis zu unserer Auswanderung Ende April, strampelte ich jeden Tag mit dem Rad zu der Malwida von Meysenbug-Schule in der Hoffnung, es könne ein Wunder geschehen. Ich glaube, wir gehörten damals zu den ersten Auswanderern und wenn das Leben in Kassel jeden Tag schwieriger wurde, so war es für mich unfassbar von einem Tag zum anderen alles stehen und liegen zu lassen. Was meine Eltern (und alle anderen) zu dieser Zeit moralisch gelitten haben müssen, kam mir natürlich erst später zu Bewusstsein.“

Lisel Kahn (geb. Goldschmidt)

Lisel kann, Tochter eines Rechsanwaltes, konnte 1934 noch das Abitur erlangen, wanderte im gleichen Jahr noch nach Schweden aus. Sie starb in Stockholm (siehe auch ihre "Kindheitserlebnisse am Kirchweg")

"Meine krassesten seelischen Erlebnisse hängen mit der Schule zusammen. ... In den Jahren vor dem Abitur 1934 waren wir vier jüdische Mädels in der Klasse. Allmählich kam es dazu. dass wir ,Nichtarier‘ in der Pause abseits von den anderen, für uns allein standen ... Bevor es zu dieser Isolierung auf dem Schulhof kam war etwas anderes geschehen. In den letzten Schuljahren machte unsere Klasse jedes Jahr einen mehrtägigen Ausflug zusammen mit einem Lehrer. Beim letzten Ausflug ging es zum Meißner, wo wir einige Tage verbringen sollten. Es war nicht die Rede davon, daß wir jüdischen Mitschülerinnen nicht teilnehmen sollten, und so gingen wir also mit. Am ersten Abend saß die ganze Klasse mit Lehrer um ein Feuer, man sang Lieder und spielte auf mitgenommenen Instrumenten. Am Tag hatten wir Unterricht mit Diskussion. Am zweiten Abend fanden wir Jüdinnen und ,Mischlinge‘ uns plötzlich allein im Schlafsaal, während die anderen, wie wir hören konnten, einen munteren Abend verlebten. Wir saßen also versteinert auf unseren Betten.

Am nächsten Morgen hatten wir Unterricht, als ob nichts geschehen wäre, und am Abend saßen wir ,Nichtarier‘ also wieder allein im Schlafsaal auf unseren Betten. Ich habe mich manchmal gefragt, wie ein Klassenlehrer es fertigbringen konnte, da mitzumachen.... Von da ab blieben wir, wie gesagt, in den Pausen allein."

(Lebenserinnerungen von Lisel Kahn. dat. auf den 24.12.1979)

Lotte Gibbons (geb. Oppenheim)

,,In unserer Klasse war ein Mädchen, deren Vater kein Nazi war. Eines Tages, wohl in 1933, sagte sie vor der Klasse, dass die Hakenkreuzfahne ein Waschlappen sei. Von dem Tag an war sie nie wieder gesehen, und die Familie verschwand aus Kassel.

— Eine Geburtstagsfeier von einem Kind in meiner Klasse, und ich war eingeladen — aber die Einladung kam von einer ,arischen‘ Familie. Es wurde zu Hause lang und ernstlich von meinen Eltern besprochen, ob ich hingehen soll, denn die Familie nahm mit der Einladung von einem 12- bis 13jährigen jüdischen Kind ein großes Risiko auf sich. Ich durfte gehen, und nichts geschah. — Es war ein Film im Kino, ein Bergsteigerfilm, und ich wollte ihn so gerne sehen, aber Juden durften nicht mehr ins Kino gehen. Wieder Besprechung zu Hause, und da ich nicht jüdisch aussah, wurde es erlaubt, und ich ging ins Kino zusammen mit unserem ,arischen‘ Dienstmädchen, die auch meine gute Freundin war. In unserem Nachbarhaus wohnte ein Kind aus meiner Klasse, und wir spielten oft zusammen. Nach 1933 lernte sie langsam, dass es nicht gut ist, öffentlich in der Schule mit Juden zu spielen, aber sie fragte mich über den Gartenzaun, ob ich zu Hause mit ihr spiele; aber das habe ich verweigert. Entweder öffentlich, auch in der Schule, oder gar nicht. Wir hatten ja auch unseren Stolz, der uns enorm geholfen hat."

Gretchen Cohen (geb. Witepski)

Sie besuchte die Schule bis 1930, danach das Oberlyzeum am Ständeplatz (heute Jacob-Grimm-Schule). Ihr Vater war Kantor der jüdischen Gemeinde und ein ausgezeichneter Sänger. Gretchen Witepski emigierte 1934 nach England. Ein Bruder wurde im Exil in Holland verhaftet, deportiert und im Osten ermordet.

„Hauptsächlich war der Biologieunterricht für jüdische Schülerinnen nicht angenehm. Man hörte von der Herrenrasse und de Minderwertigkeit der anderen: Wir mussten unsere Urahnen aufspüren und manche Mädels konnten auf Riesenrollen auf weisen, dass sie bis 1600 oder so rein arisch waren. Mein Großeltern, von meines Vaters Seite, waren aus Russland geflohen zur Zeit der Pogrome und ich konnte nicht viel weiter als bis dahin. Aber meine Mutter kam von einer ostpreußischen Landjudenfamilie, die sehr lange dort ansässig gewesen war. Mein Vater war naturalisierter Deutscher und stolzer darauf als mancher, der es von Geburt war. Er hatte vier Jahre in Frankreich und Belgien im 1. Weltkrieg in den Schützengräben gelegen. Unsere Namen waren auch, außer der meiner Schwester Eva, sehr deutsch: Wilhelm, Günter, Friedrich und ich, Gretchen. Bevor wir diese Dinge über Rassenkunde hörten, rief mich Dr. B., der diesen Unterricht gab, zu sich und erklärte mir, er sei gezwungen, diese Dinge durchzunehmen, und ich sollte es nicht als persönliche Beleidigung ansehen. So kam eines Tages, 1933, eine Dame und hielt einen Vortrag, und am Ende stellte sie dann einige der verschiedenen Rassentypen vor. Zum Erstaunen aller wurde ich dann als Exemplar der nordischen Rasse gezeigt. Sie kannte uns nicht, und sie wusste sicher nicht, dass jüdische Schülerinnen anwesend waren.“